Proteine: tutti ne parlano, pochi sanno che faccia hanno

DIVULGAZIONE

No, questo non è l’ennesimo articolo che parla di proteine come nutrienti. Tra miti alimentari, prodotti “fortificati” e mode del momento, se ne sente parlare ovunque. Ma quanti saprebbero davvero descriverne l’aspetto?

Complesse e straordinariamente versatili, le proteine sono protagoniste di ogni processo biologico. Osservarle da vicino significa capire come funzionano — e perché sono le macchine molecolari che hanno reso possibile la vita così come la conosciamo.

Gli amminoacidi: le unità costitutive delle proteine

Tutte nascono da venti amminoacidi, piccole molecole che la cellula assembla in catene via via più lunghe attraverso legami chiamati peptidici.

L’ordine in cui questi amminoacidi si susseguono non è casuale: è scritto nel DNA, all’interno dei geni custoditi nel nucleo delle nostre cellule.

Durante la sintesi proteica, la cellula legge le istruzioni genetiche e costruisce la catena amminoacidica corrispondente. Da qui in poi, la catena si ripiega su sé stessa, seguendo le leggi della termodinamica, fino a formare una struttura tridimensionale ben precisa.

È proprio questa forma a determinare la funzione della proteina.

Un enzima, per esempio, deve avere una cavità perfetta per ospitare la molecola su cui agisce; un anticorpo deve riconoscere la sagoma del suo bersaglio in mezzo ad una moltitudine di altre molecole.

Quando, per qualche ragione, il ripiegamento — o folding, come viene chiamato in gergo — non avviene correttamente, la proteina perde la sua funzione e, a seconda della sua importanza, possono insorgere malattie anche molto gravi.

Struttura e funzione: due facce della stessa medaglia

Gli scienziati classificano le proteine in base alla forma (globulare o fibrosa), alla composizione chimica o alla funzione.

Tra le principali categorie troviamo:

Enzimi, che accelerano reazioni chimiche altrimenti troppo lente per sostenere la vita.

Proteine strutturali, come collagene e cheratina, che danno resistenza e forma a tessuti e organi.

Proteine di trasporto, come i canali che regolano il passaggio di ioni — fondamentali, ad esempio, per la trasmissione degli impulsi nervosi, la secrezione di ormoni come l’insulina o la contrazione muscolare.

Ormoni e recettori, che coordinano la comunicazione tra cellule.

Proteine contrattili, responsabili del movimento.

Proteine di deposito, che immagazzinano molecole o sostanze di riserva.

Proteine di difesa, come gli anticorpi, che riconoscono e neutralizzano i patogeni.

Nonostante la grande varietà, tutte condividono un principio fondamentale: la funzione dipende strettamente dalla forma.

Ha senso, no? Come nel caso delle auto di Formula 1: la loro forma bassa e aerodinamica non è estetica, ma funzionale alla velocità.

Guardare le proteine da vicino

Le moderne tecniche che permettono di visualizzare le proteine spaziano dalla cristallografia a raggi X alla risonanza magnetica nucleare, fino alla criomiscroscopia elettronica e ai modelli predittivi basati sull’intelligenza artificiale.

Eh sì, sono tecniche complesse quanto sembrano dai loro nomi. La branca della biologia che si occupa di studiare la forma delle proteine e di altre molecole essenziali alla vita è chiamata biologia strutturale.

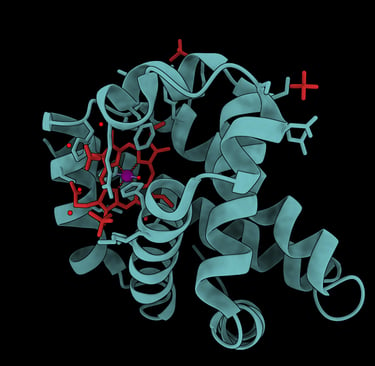

Quando si riesce a determinarne la struttura tridimensionale grazie a queste tecniche, le proteine ci appaiono come un intreccio ordinato di nastri, spirali e frecce. Le spirali corrispondono alle α-eliche, mentre le frecce rappresentano i foglietti β.

Questi due motivi strutturali sono i pilastri fondamentali delle proteine e sono collegati tra loro da regioni più flessibili chiamate loop.

Le α-eliche ricordano delle molle avvolte su sé stesse, stabili e compatte; i foglietti β, invece, sono come pieghe piatte, tenute insieme da legami idrogeno.

L’alternanza di questi elementi — e il modo in cui si organizzano nello spazio — conferisce a ogni proteina la sua forma unica e, di conseguenza, la sua funzione.

Le proteine sono strutture vive, in continuo movimento, e misurano pochi miliardesimi di metro. Nonostante i grandi progressi tecnologici, studiarle rimane una sfida enorme.

Conoscere con precisione atomica la struttura di una proteina significa comprenderne meglio la funzione — e, spesso, anche capire come intervenire quando qualcosa va storto.

È la base per progettare farmaci mirati, capaci di legarsi solo alla proteina bersaglio, riducendo gli effetti collaterali e aumentando l’efficacia delle terapie.

Ma le applicazioni vanno ben oltre la medicina.

Studiare le proteine significa anche progettarne di nuove: enzimi in grado di degradare la plastica, catalizzatori biologici per produrre biocarburanti, anticorpi sintetici progettati per riconoscere mutazioni tumorali, e molto altro ancora.

In definitiva, le proteine sono molto più di una tendenza alimentare. Studiare come si formano e agiscono significa comprendere i principi fondamentali della vita.

BIBLIOGRAFIA E APPROFONDIMENTI:

I principi di biochimica di Lehninger, David L. Nelson, Michael M. Cox, Zanichelli;

IMMAGINE: La struttura tridimensionale della Mioglobina (PDB ID: 3RGK, visualizzata con ChimeraX). La Mioglobina funge da serbatoio di ossigeno in tessuti come il muscolo scheletrico e cardiaco. Grazie alla presenza del Ferro (evidenziato in viola nell'immagine) all'interno del gruppo eme (in rosso), riesce a legare reversibilmente l'ossigeno che respiriamo con un'affinità superiore a quella dell'emoglobina.